Nell’ultimo numero di MeRi news abbiamo visto come sia importante, per controllare in anticipo gli attacchi della mosca delle olive (Bactrocera oleae), la data d’Inizio Infestazione (I.I.). Abbiamo anche visto che, per una stessa azienda (o per una stessa zona), le date d’I.I. da conoscere sono DUE: la data di I.I. attuale, cioè la data della prima ovideposizione della mosca nell’anno in corso e la data di I.I. media pluriennale, cioè la data media della prima ovideposizione nei dieci (meglio venti) anni precedenti.

Per una azienda, il modo più preciso e diretto per

determinare la data di I.I.

è di raccogliere, a partire dall’indurimento del nocciolo delle drupe (giugno),

100 olive ogni settimana, sezionarle e calcolare la percentuale di quelle con

uova o larve (o pupe) della mosca. Ed è questa la procedura seguita solitamente

dagli olivicoltori e (più spesso) dagli esperti delle loro associazioni.

Tuttavia, per essere utile, la procedura va ripetuta, nella stessa azienda, per

(ameno) dieci anni. Così, mentre per determinare la data di I.I. attuale basta applicare

la procedura nell’anno in corso, per avere la I.I.

media pluriennale ci vuole un periodo di tempo molto più lungo. E’

qui che casca l’asino. Considerando che il

rischio di attacco della mosca olearia in un certo anno è dato dall’anticipo della I.I. attuale sulla I.I. media pluriennale, se

non è nota la data di quest’ultima, la conoscenza della I.I.

attuale non ha un valore previsionale.

Per determinare la data di I.I.

media pluriennale si dovrebbe (o si sarebbe dovuto) mettere mano a

progetti decennali di osservazioni dell’I.I.

a livello di azienda (o di zona limitata); osservazioni eseguite sempre con la

stessa procedura in modo da dare dati (e date) confrontabili da cui calcolare

medie locali significative. Purtroppo, nel nostro Paese, risulta sempre più

difficile realizzare, in agricoltura, progetti di così ampio respiro (è più

facile organizzare mostre e fare spot pubblicitari). Molti progetti, dopo un

inizio promettente, sono stati prematuramente interrotti (e non per mancanza

d’idee e di prospettive). Come abbiamo visto nel post precedente. In generale,

la vera difficoltà per la previsione degli attacchi della mosca olearia non

risiede nella carenza di conoscenze scientifiche, ma nella mancanza di dati

adeguati per applicarle.

Fortunatamente, non tutti i progetti a lungo

termine in cui sono state determinate le date pluriennali d’I.I. della mosca sono stati

interrotti ed alcuni di essi sono ancora in corso (come, ad esempio, in Toscana).

Malgrado ciò, anche le zone sotto il loro controllo hanno subito un calo

significativo della produzione di olio a causa della mosca nel 2014. Segno che c’è

anche un altro asino che casca da un’altra parte. Dove?

L’esperienza dimostra che, nello stesso anno,

l’incidenza degli attacchi della mosca olearia sono distribuiti sul territorio

‘a macchie di leopardo’ e che, anche negli anni di infestazione generalizzata,

alcune zone sono colpite di più e altre di meno. Anche se la mosca vola, non

vola troppo lontano, né da tutte le parti nello stesso modo, e la sua densità

(e quindi il suo danno) varia sul territorio anche a piccola scala. Segno che,

oltre al volo, altri fattori ambientali contribuiscono a determinarne la

diffusione: microclima e vegetazione in primo luogo). In breve: l’entità degli

attacchi della mosca non varia solo temporalmente (da un anno all’altro, da un

mese all’altro), ma anche spazialmente (da un posto all’altro). Perciò, per un

controllo veramente efficace della Bactrocera, si pone il problema di una Rete di Monitoraggio dell’Infestazione

sul territorio. Dove analizzare le 100 olive e, soprattutto, quale deve essere

la distanza ottimale dei punti di monitoraggio?

Per affrontare questo problema, mi riferisco, ancora

una volta, al report ‘L’Olivicoltura

nel Lazio: la mosca delle olive nel territorio del Lazio’ frutto

della collaborazione tra il Laboratorio Entomologia della Scuola Sant’Anna di

Pisa (Istituto Scienze della Vita) e l’Agenzia Regionale ARSIAL della Regione Lazio. Nel Capitolo 6: ‘Discussione dei risultati’,

paragrafo: 6.2 ‘Ottimizzazione della rete di monitoraggio’, si suggerisce - in

base ad un’analisi geostatistica molto accurata - che, per aree olivate

omogenee è opportuno avere un punto di monitoraggio ogni 300 ha (ettari). E, dato

che negli anni del progetto (1999 – 2003), in 300 ha di aree olivate del Lazio

c’erano, in media, circa due punti di monitoraggio, si concludeva che la

Regione, per quanto riguarda il controllo della Bactrocera, ha “una buona

copertura del territorio”. Ora, però, se si considera che quei punti non sono

diminuiti significativamente negli ultimi 10 anni, è lecito chiedersi: come si

spiega il danno della mosca dello scorso anno anche nel Lazio?

Questa domanda non deve far pensare che una rete di

monitoraggio avrebbe evitato da sé l’attacco della mosca olearia, attacco che

dipende dalle condizioni climatiche e dalle caratteristiche biologiche

dell’insetto. Essa vuole ribadire che, per ridurre i danni, il problema è

quello di avere, in agricoltura, programmi

decennali di ricerca applicata (ad esempio per conoscere l’I.I. media pluriennale) nei

quali una rete di monitoraggio adeguata funzioni, senza interruzioni, da

strumento scientifico per stabilire il ruolo delle suddette condizioni

climatiche e caratteristiche biologiche nel

territorio considerato … proprio negli anni eccezionali. Perché la

conoscenza della Bactrocera non si fa soltanto nei laboratori universitari, ma soprattutto

in campo … e per questo servono tempi lunghi. E poi, se vogliamo passare dalla

mosca al suo danno (economico), mi pare opportuno riconoscere che questo vada

visto in riferimento all’azienda.

Facciamo due conti. La superficie olivata del Lazio

è di circa 110.000 ha e le aziende olivicole sono circa 86.000, dato che

110.000/86.000 = 1,28, una azienda olivicola della Regione gestisce in media

(molto) meno di 2 ha di oliveto. Pur assumendo che ogni azienda abbia 2 ha, un

punto di monitoraggio della Bactrocera ogni 300 ha dovrebbe ‘servire’ in media

150 aziende, se i punti di monitoraggio sono due, come nel Lazio, le aziende da

servire scendono a 75. Se questo numero può essere considerato buono per scopi

di programmazione regionale o provinciale (e a ciò si riferisce correttamente

il report L’Olivicoltura nel Lazio ),

esso è ancora troppo grande per poter parlare di controllo della Bactrocera

‘personalizzato’ per azienda. Per questo, è opportuno aumentare ulteriormente la

densità dei punti di monitoraggio dell’infestazione e scendere al di sotto

della densità di un punto ogni 100 ha,

cioè ogni km2 di superficie olivata (solo nelle zone ad elevata

densità olivicola). Una tale soluzione, che cura il danno della Bactrocera alla scala dell’azienda

olearia, richiede un’organizzazione specifica e finanziamenti adeguati. Di ciò

discuteremo nei prossimi numeri.

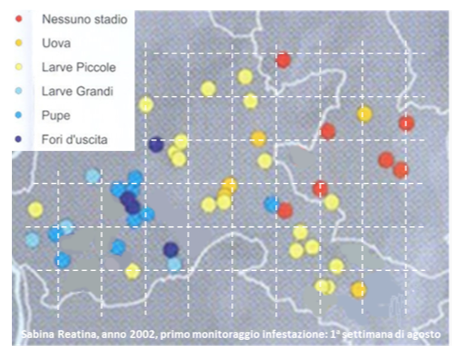

N.B. Il riferimento all’estensione dell’azienda

media è puramente indicativo, ciò che conta è la variabilità topografica e

microclimatica. Ma, sempre in media, considerando l’orografia tipica delle zone

olivicole italiane (e, in particolare del Lazio), in due aziende distanti tra

loro circa 1 km si dovranno distinguere, in media, due microclimi diversi e

quindi due giorni diversi d’Inizio Infestazione. Questa asserzione è sostenuta,

indirettamente, da una delle mappe riportate nella pubblicazione a cui ci

riferiamo. Dalla Tavola VIII abbiamo estratto i risultati del primo

campionamento delle olive. L’area rappresentata è all’incirca (20 x 20) km2

e mostra quanto sia variabile il grado d’infestazione iniziale sul territorio.

Abbiamo anche aggiunto un grigliato tratteggiato con maglia di circa 2 km per

mostrare che anche in un quadrato di 4 km2 (cioè 400 ha) il grado d’Infestazione

Iniziale (e quindi la data) I.I.

può variare, e di molto.

Si ringraziano gli autori della pubblicazione per il permesso di lavorare sulla loro mappa.

Maurizio Severini